利用可能な子育て支援サービス

子育て支援を必要とされるご家庭には、様々な状況があります。その状況によって、利用できる子育て支援サービスも変化します。

子育て支援を必要とされるご家庭には、様々な状況があります。その状況によって、利用できる子育て支援サービスも変化します。

そのため、ご家庭の状況をもとに利用可能な支援サービスを判定するための簡単な質問表を作成しました。

注意事項を確認の上、質問表をご利用ください。

《注意事項》

- 質問Noは1から順に始め、「はい」の場合は下の質問に進みます。「いいえ」の場合は右側に説明があります。

- 質問表は利用可能なサービスの1つを示しています。表中以外にも「認可外保育園」など利用可能なサービス・施設は存在します。集団保育を中心とした「託児室」や保育者の家庭で少人数の児童の受け入れする「家庭保育室」などは、認可保育所同様、名古屋市の助成があります。

- 利用可能なサービスは、必ずしも利用したい側の条件(利用可能時間、利用開始時期など)を満たすとは限りません。表中のサービスが利用困難な場合などには、お近くの区役所・保健所・子育て総合相談窓口(右イラストをクリック)などへご相談ください。当園に連絡いただければ、把握している 情報内で最適な解決方法を検討させていただきます。

- 厚生労働大臣の指定法人として仕事と家庭の両立を支援する財団法人21世紀職業財団のホームページ「フレーフレーネット」でも、育児などのサービスに関する情報を提供しています。電話による育児サービスの問合せは、愛知県事務所(Tel.052-541-2020)まで。

《質問表》

| 1 | 名古屋市に在住・在勤・在学中? |

|

| 1-1 | 名古屋市内で保育サービスを利用? |  |

地元の市区町村の保育担当の窓口で相談しましょう。 |

|

| 区役所児童課または当園までご相談ください。 |

|

|

| 2 | 名古屋市に住民票がある? |

|

のびのび子育てサポートの依頼会員として登録 |

|

| 3 | 保育園の入所要件を満たす? |

|

|

|

| 4 | 保育園・幼稚園に在籍なし? |

|

|

|

| 当園または近くの保育園へ入園 |

《具体事例》

- 出産のため上の子の面倒を見てもらいたい。ただし、

- 母子は遠方より実家へ帰省中。

→ 祖父母が名古屋市在住であれば、祖父母を依頼会員としてのびのび子育てサポートを利用できる可能性があります。

- 親が名古屋在勤または在学。

→ 親の名前を依頼会員としてのびのび子育てサポートを利用できます。

- 親子とも名古屋市在住。ただし、

- 保育園または幼稚園に通園中。出産のため市内でも遠方の実家へ帰省中(北区の保育園に在籍し、南区の実家に帰省中など)

→ 在籍中の園に通園するか、のびのび子育てサポートを利用できます。

- 保育園にも幼稚園にも在籍していない。

→ 一時保育の利用、または、保育園への入園が可能です。必要利用期間などを考慮してご検討ください。

見出しに戻る

SIDS(乳幼児突然死症候群)について

SIDS(Sudden Infant Death Syndrome:乳幼児突然死症候群)は、その名のとおり、それまで元気だった赤ちゃんがある日突然、死亡するという「病気」です。正確には、厚生省研究班報告書(1994年度)に「それまでの健康状態および既往歴からその死が予想出来ず、しかも死亡状況および剖検によってもその原因が不詳である乳幼児に突然の死をもたらした症候群」とされています。1,000人から2,000人に1人の割合で発生しているそうです。この割合は、名古屋市内で毎年10〜20人前後の赤ちゃんがSIDSにより尊い命を絶っている計算になります。

SIDS自体は昔からある病気ですが、近年、医学の発達により、乳児死亡数が出生1,000人に対し4人まで減少したことで、SIDSが注目されるようになってきました。

原因については未だ明らかになっていませんが、睡眠時に無呼吸状態(これはよく起きる事なのだそうです)から呼吸が回復せずに死に至る、とのことです。

原因が分からない以上、確実に有効な予防方法も確立されていませんが、以下の点についてキャンペーンを行ったところ、発生数が減少したとの報告があったそうです。

- 仰向け寝で育てよう。

- 赤ちゃんの周囲で煙草を吸わない、妊娠中に煙草を吸わないようにしよう。

- 赤ちゃんを暖めすぎないようにしよう。

- できるだけ母乳で育てよう。

- なるべく赤ちゃんを一人にしないで。

うつ伏せ寝は、窒息でSIDSになるのではなく、深く眠りすぎてSIDSになる、とも言われています。それだけ赤ちゃんによっては、眠りやすく、逆に、仰向け寝ではグズグズ言ってなかなか眠れない赤ちゃんもいます。

アメリカ小児学会の報告にも、

『乳児は,決してうつ伏せに置いてはいけない』と誤って解釈してしまう親が一部にいた.この解釈は正しくない.

とあるとおり、神経質に、一瞬たりとてうつ伏せ寝にさせない、といった徹底的な行動が必要とも思いませんが、少し気に留めた方が良いのではないかと思います。

見出しに戻る

子どもの病気について

幼い子どもは、本当に様々な病気になります。仕事をされている保護者にとっては「最も都合の悪いタイミングを見計らって病気になってくれる!」と嘆きたくなる程です。それでも、子どもは病気を一つ一つ克服するごとに、体力もつき丈夫になっていきます。病気になってしまった時は、治癒に向けていっぱいの愛情をあげましょう。

幼い子どもは、本当に様々な病気になります。仕事をされている保護者にとっては「最も都合の悪いタイミングを見計らって病気になってくれる!」と嘆きたくなる程です。それでも、子どもは病気を一つ一つ克服するごとに、体力もつき丈夫になっていきます。病気になってしまった時は、治癒に向けていっぱいの愛情をあげましょう。

インターネット上で検索したところ、静岡市にある

増田こどもクリニック さんのホームページに、子どもの病気を分かりやすく説明されてありました。お子さんが病気になられた時などにご参照ください。なお、治療にあたっては、自分で判断するのではなく、かかりつけの専門医に診てもらってください。

さんのホームページに、子どもの病気を分かりやすく説明されてありました。お子さんが病気になられた時などにご参照ください。なお、治療にあたっては、自分で判断するのではなく、かかりつけの専門医に診てもらってください。

増田こどもクリニックさんのホームページに掲載されている子どもの病気・ケアを紹介します。

- 家庭でのケア

熱が出たときは/風邪をひいたと思ったら/下痢の時の食事/嘔吐の時の食事/薬の飲ませ方/解熱剤の使い方/

病気の時のお風呂/正しい手の洗い方

- こどもの感染症

インフルエンザ/インフルエンザ脳症/嘔吐下痢症/おたふく風邪/蟯虫症/クループ/手足口病/突発性発疹/はしか(麻疹)/

反復性耳下腺炎/百日咳/風疹/プール熱(咽頭結膜熱)/ヘルパンギーナ/マイコプラズマ肺炎/みずぼうそう(水痘)/

無菌性髄膜炎/溶連菌感染症/りんご病/ヘルペス口内炎

- 喘息(ぜんそく)

喘息の症状/喘息って何?/喘息性気管支炎って何?/喘息の原因/喘息とダニ・ハウスダスト/喘息と動物/喘息とカビ/

喘息とタバコ

- アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎とは/アトピー性皮膚炎の原因/アトピーは治るか?/治療の目標/治療方法の種類

- その他の病気

とびひ/花粉症

- 予防接種について

予防接種の種類と接種時期

見出しに戻る

近くの公園

子ども達にとって、公園はとても大切な遊び場です。子どもが嬉しそうに公園を走り回っている姿を見るのは、保護者にとっても子育ての喜びを感じるひと時なのではないでしょうか。

子ども達の遊び場・公園などは、各種情報誌にたくさん掲載されています。既にほとんどの公園を周られた方も見えるかと思います。

しかし、中には遠方から引越してきたため、笠寺周辺の遊び場所がよく分からないと言われる方も見えるかと思います。実際、私達も保護者と一緒に遠足へ出かけると、「こんな場所があるなんて知らなかった」という声を耳にします。

そこで、当園がこの20数年間に遠足先として計画した場所をご紹介します(雨天中止となった場所も含みます)。

遠足として選定するためには、園から近いこと、バスが駐車できること、全員で一緒に遊べること等、各ご家庭で出かける場合とは多少異なる条件が加わりますが、休日の行楽地選定に役立てば幸いです。

なお、各公園のホームページ・電話のデータは正確を期すように努めていますが、必ずしも全てが正確な最新情報とは限りません。

電話で問合せされる時には問い合わせ番号の再確認をお願いします。

| 場所名 | 住所 | 電話 |

|---|

| あいち健康の森公園 |

愛知県大府市森岡町源吾1 | 0562-47-9222 |

| おかざき世界子ども美術博物館 |

愛知県岡崎市岡町鳥井戸1番地1 | 0564-53-3511 |

| デンパーク |

愛知県安城市赤松町梶1番地 | 0566-92-7111 |

| ナガシマスパーランド |

三重県桑名郡長島町浦安333番地 | 0594-45-1111 |

| 愛知青少年公園 |

2005年日本国際博覧会会場のため公園は閉園しましたが、博覧会終了後には公園が再開

されるようです。 |

| 鞍ヶ池公園 |

愛知県豊田市矢並町法沢714−5 | 0565-80-5310 |

| 於大公園 | 愛知県知多郡東浦町大字緒川字沙弥田2番地1 | 0562-84-6166 |

| 河和園みかん狩・いも堀 |

美浜町観光協会Tel0569-82-111/河和みかん狩り組合Tel0569-82-2568 |

| 海南こどもの国 |

愛知県海部郡十四山村大字鳥ヶ地新田字二反田1238 | 0567-52-1515 |

| 戸田川子どもランド | 名古屋市港区春日野1丁目3616 | 052-304-1500 |

| 愛知森林公園 |

愛知県尾張旭市大字新居5182−1 | 0561-53-4478 |

| 大高緑地 |

名古屋市緑区大高町字高山1−1 | 052-622-2281 |

| 大池公園 |

東海市中央町三丁目1番地 | 052-604-2034 |

| 東山動物園 |

名古屋市千種区東山元町3−70 | 052-782-2111 |

| 南知多ビーチランド |

愛知県知多郡美浜町奥田428−1 | 0569-87-2000 |

| 明石公園 |

碧南市明石町6−11 | 0566-48-1722 |

| 木曽三川公園 |

岐阜県海津郡海津町油島255‐3 | 0584-54-5531 |

| 木曽川祖父江緑地 |

愛知県中島郡祖父江町大字祖父江字鍋島132 | 0587-97-4255 |

| 堀内公園 |

安城市堀内町安下1番地1 | 0566-99-5947 |

| 半田運動公園 |

半田市池田町3−1−1 | 0569-22-1184 |

見出しに戻る

正しい応急手当

保育園を対象とした消防局による救命講習会では、「身につけよう 正しい応急手当」という小冊子と、心肺蘇生法を分かりやすく記したリーフレットをいただきました。

現在のところ、消防局のホームページでは正しい応急手当のページを作成中となっておりますので、消防局のホームページで公開されるまでの間、広報啓発のため、本HPにて一部を閲覧できるようにしました。いずれは、より詳細な内容が広報されると思います。

なお、救命講習会などは一般の個人向けにも開催されています。詳しくは、名古屋市消防局応急手当研修センター(Tel. 052-223-0099)またはお近くの消防署へお尋ねください。

また、日本赤十字社のホームページでも、以下の項目が分かりやすく解説されていました。ご参照ください。

見出しに戻る

シラミの話

シラミには、頭の髪の毛につくアタマジラミ、陰部の毛につくケジラミ、衣服につくコロモジラミの3種類があります。

日本ではDDT等の殺虫剤散布により減少していましたが、1970年代後半よりアタマジラミが集団発生するようになりました。理由としては、「シラミを見たことがない世代になり、気が付くのが遅くなったこと」「DDT等の禁止により殺虫剤がなくなったこと」などによるものと思われます。

発展途上国では、アタマジラミの発生は、家庭の経済状態・衛生状態等に関係があると言われていますが、日本ではそのような相関は見られません。1977年には、名古屋市の良好な住宅環境にある学校で集団発生しました。最終的に1109人中130人の児童がアタマジラミの被害者でした。

この集団発生時、「洗髪」「虫や卵を取る」「クシで髪をとかす」「髪を短くする」などの衛生的習慣に指導の重点をおき、2週間ほどで8割以上の児童からアタマジラミを駆除できましたが、1割の児童で3週間以上かかりました。

また、この10年間ほど、アタマジラミの発生が増加傾向にあります。薬剤抵抗性のアタマジラミが出現したとの報告もあり、薬剤に頼らない物理的・衛生的習慣による駆除を基本にする必要があるでしょう。

ケジラミはほとんどが性行為により感染しますが、まれに乳幼児の眉毛などに寄生することもあります。旅行先のホテルで2歳ほどの子どもがベッドの下のじゅうたんの上で遊んでいたようで、帰宅後、まつげについていた成虫と卵を発見した、との報告もありました。

コロモジラミは、1992年以降、相談が増加しており、今後、感染者の増加が危惧されています。

見出しに戻る

■■ 乳幼児のテレビ・ビデオ長時間視聴は危険です

小児科医や発達の専門家から、「テレビの長時間視聴が発達に悪い影響を及ぼす可能性がある」との指摘がありました。

詳細は、日本小児科学会のホームページ中にある該当の記事などをご覧ください。

その中で、以下のような提言がありました。

- 2歳以下の子どもには,テレビ・ビデオを長時間見せないようにしましょう.

内容や見方によらず,長時間視聴児は言語発達が遅れる危険性が高まります.

- テレビはつけっぱなしにせず,見たら消しましょう.

- 乳幼児にテレビ・ビデオを一人で見せないようにしましょう.

見せるときは親も一緒に歌ったり,子どもの問いかけに応えることが大切です.

- 授乳中や食事中はテレビをつけないようにしましょう.

- 乳幼児にもテレビの適切な使い方を身につけさせましょう.

見おわったら消すこと.ビデオは続けて反復視聴しないこと.

- 子ども部屋にはテレビ・ビデオを置かないようにしましょう.

これを受けて各種団体から、「テレビは1日2時間以内にしましょう」といった具体的な数値を設けた提言も見られるようになりました。(例1)

テレビを居間から排除した家庭では、「子どもとの会話が増えた」「食事中にダラダラと過ごすことがなくなった」といった声を実際に園でお伺いしたこともあります。

確かに忙しい時間の中で、台所や洗濯掃除など子どもが静かに過ごしてくれるテレビやビデオは、子育て期間中の道具として魅力に感じることはあるかと思います。また、一日の疲れやストレスの発散として、親もゆっくりとテレビを見たくなることも多々あるかと思います。

しかし、事例に基づいた専門医からの指摘もありますので、各家庭内でできる範囲で、子どもとメディアとの付き合い方をご検討されてはいかがでしょうか。

見出しに戻る

にこにこエピソード集

子ども達は、大人には想像もできないユニークな行動や発言があります。

そのときの状況、普段の生活、その子の性格などを理解していないと分かりにくいものもありますが、ちょっとした息抜きとして御覧いただければ幸いです。

1.「走れ!」

運動会でかけっこ競技に参加していた年少さん。本人だけでなく保護者も熱くなります。

お父さんが大きな声で応援します。「もっと腕を大きく振って走れっ!」

それを聞いた年少組のA君は、お父さんの顔を見ながら、右手を高く上げ大きく左右に振りながら走りました。

|  |

2.次は何組さん?

年度末は進級に向けて子供たちもソワソワしています。

「次は、すみれ組がいいなぁ」「園長先生、ぼく、ばら組にしてね」そんな子ども達の声もよく耳にします。

当園では3月中旬に新年度のクラスを発表します。子ども達の心は既に新クラスへ向かっています。

それまであまり話し掛けもしなかった年少さんは、急に年中組の先生にすりよったりします。

「ねぇねぇ、わたし、さくら組になったの」話し掛けられた年中組の先生は、新年度に同じクラスになるとは限りません。でも、子どもはそんな事情も知らず、「さくら組の先生だ!」と目を輝かせています。

ところが、それもほんの数日のこと。新年度の担任が発表されると、今度は新しい先生にすりよります。

そして中には、1年間お世話になった先生に会っても「あなた、誰だっけ?」という素振りを見せる子さえいます。新しいクラスの先生に夢中なんです。

そんな毎年の光景を見ている担任は、「あななたちも先生のこと、忘れちゃうのかな」ちょっと意地悪っぽく子ども達をからかったりします。

すると、先生のところまで近寄ってきた子が、そっと耳元で「あやめ組になっても、先生のこと忘れないよ」と内緒話のように言います。0歳児で入園してきた子の大きな成長を実感する一瞬でもあります。

3.へんてこクイズ

4年保育や年少組になると、急におしゃべりが活発になります。「あのねー、こーしてねー、それでねー」大人には意味をなさない会話でも、子どもたちにとっては言葉を発すること自体が楽しい様子です。

もうすこし分かるようになると、なぞなぞの真似事が始まります。とっても楽しいなぞなぞですよ。

- 「パンはパンでも食べられないフライパンは、なぁ〜んだ」「・・・・・フライパン?」「せいか〜いっ!」

- 「鼻のながぁ〜いゾウは、なぁ〜んだ」「・・・・・ゾウ・・」「せいか〜いっ!」

4.ひとりしりとり

「ひとりでしりとりしようっと。えっと、何から始めようかな。そうだ、思いついた。かっぱ! ぱ、ぱ、ぱ・・? えー、ぱで始まる言葉なんて分かんないよ。どうして、かっぱなの?」

見出しに戻る

サバイバル実習教室「安全灯・非常用炊飯セットの作り方」

名古屋市港防災センターにて、サバイバル実習教室がありました。

名古屋市港防災センターにて、サバイバル実習教室がありました。

震災時を想定し、ガスや電気が止まった中でも、子ども達に温かいご飯を食べさせてあげられるよう、各家庭でも簡単に作れる炊飯セットおよび安全灯の作り方実習を行いました。

実際に、当園でも試してみたところ、電気・ガスを使わず、簡単にご飯を炊くことができました。ご飯を炊くためには、当然、お湯を沸かす必要があります。この方法を応用することで、乳児期のミルクや哺乳瓶の消毒も電気・ガスなしで可能になるかと思います。

安全灯は炊飯セットと同じ原理ですが、万が一、余震で倒れても火が他に燃え移らないよう、工夫もされています。

名古屋市港防災センターで頂いた資料と同じ内容の資料が、財団法人 市民防災研究所にありました。紹介ビデオもあるようです。

該当箇所のリンクを紹介します。ぜひ一度、ご参照ください。

また、当園にて保護者を対象に「サバイバル実習」の講習会を行いました。(当日の様子について、ブログの記事はこちら)

また、当園にて保護者を対象に「サバイバル実習」の講習会を行いました。(当日の様子について、ブログの記事はこちら)

参加された方からの感想を以下に掲載します。

- こんなに軽いコンロができて、すごく面白かったです。勉強になりました。

- 本当にこんな小さな火でご飯が炊けるのかしらと半信半疑でしたので、鍋のふたを開けた時はビックリしました。しかも燃料はわずかなサラダ油。早速持ち帰ったセットで炊いてみましたら、やはり上手に炊き上がりました。災害には遭いたくないですが、もしもその時には活かせる知恵がひとつできました。普段から防災に心がけ、何かの時に使える知恵を身に付けておく事が大切かなと思いました。

機会を見て、今後も継続して開催したいと思います。開催時には積極的なご参加をよろしくお願いいたします。

見出しに戻る

「出番です お父さん」PART II

愛知県教育委員会 生涯学習課より父親の育児参加、地域交流参加を呼び掛ける「家庭教育啓発リーフレット」が出されています。平成15年度に続き、平成16年度に改定されたため、PART IIという表題になったとのことです。

子育て家庭におけるお父さんは、社会の中でも主軸として働かれている方が多く、家庭、育児、地域行事への時間をなかなか取りづらい状況もあると思います。

子育て家庭におけるお父さんは、社会の中でも主軸として働かれている方が多く、家庭、育児、地域行事への時間をなかなか取りづらい状況もあると思います。

しかし、昨今指摘されている地域交流の希薄化、育児の孤独化、それに伴い、子どもにとって安全な遊び場が欠落するという状況は、子育て中の家庭のみならず、社会全般での大きな懸念事項となります。

これら諸問題の解消に、父親の力は大きな支えになることと思います。

リーフレット中にある江南市の紹介「日頃子育てに縁遠い父親が、それぞれの職能を活かした活動を通して地域のふれあいの場を作っています。」、これを一つの理想像として当園も「父親の会」を開催しています。

愛知県教育委員会 生涯学習課よりリーフレットのコピーを当園ホームページ内に掲載する許可を頂きました。

下記のリンクよりぜひリーフレットご覧いただき、在園、未就園を問わず、当園の「父親の会」に協力いただきますよう、よろしくお願いします。

見出しに戻る

子育て中の両親に関する労働基準法

子育ては、両親だけでなく、社会全体で取り組むことが重要になります。

そのため、子育て中の両親にとって少しでも負担が少なくなるよう、各種の法律が制定されています。

ここでは、その一部を紹介します。詳しくは、労働局などへお問合せください。

- 産前産後(労働基準法 第65条)

- 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(出産当日は産前6週間に含まれます。)の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければなりません。

- 産後8週間(産後休業は女性従業員から請求がなくても与えなければなりません。)を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。

- 妊産婦の労働時間等(労働基準法 第66条)

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、変形労働時間精度の定めによって1週間または1日の労働時間が法定労働時間を超えることとなる時間に労働させてはならず、また、時間外労働、休日労働もしくは深夜業をさせてはなりません。

- 育児時間(労働基準法 第67条)

生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなければなりません。

- 育児休業制度

1歳未満の子を養育する男女労働者から申し出があれば、事業主は、育児休業を与えなければなりません。

妻が専業主婦や産後休業中であっても、少なくとも産後8週間までは、男性労働者も育児休業を取得することができます。

見出しに戻る

児童虐待についての相談窓口

子ども虐待電話相談(行政の相談窓口)

子育てに悩む保護者や子ども自身の「SOS」に応えるための電話相談です。匿名で相談することができます。

| 名称 | 電話番号 | 備考 |

|---|

| なごやっ子SOS(名古屋市児童福祉センター) | 835-4152 | 月〜金曜日(休日を除く) 午前9時〜午後4時30分 |

| 休日・夜間子ども虐待電話相談(名古屋養育院) | 823-8349 | 休日及び上記の時間以外 |

子育て総合相談窓口(各区保健所)(行政の相談窓口)

各区の保健所で保健師等が電話や面談相談に応じています。各区別の専用電話です。月曜日〜金曜日(休日を除く)午前8:45〜午後5:15。連絡先一覧

社会福祉事務所(各区役所民生子ども課)(行政の相談窓口)

月曜日〜金曜日(休日を除く)午前8:45〜午後5:15。

名古屋市児童福祉センター(行政の相談窓口)

子どもの「問題行動」、子育て不安などについて、各種子どもの問題について相談に応じます。

| 名称 | 電話番号 | 備考 |

|---|

| 名古屋市児童相談所 | 832-6111 | 月〜金曜日(休日を除く) 午前8:45〜午前12:00/午後1:00〜午後5:00 時間外は、Tel.832-6112 |

| なごや子育て情報プラザ(中央児童館) | 836-7477 | 火〜日曜日(月曜・祝日休み。夏休み・冬休み・春休みの期間中は日曜・祝日休み) 午前8:45〜午後5:00。ホームページによる子育て情報の提供、名古屋のびのび子育てサポート事業、子育てサークルの支援、関係機関のネットワークづくりなど、子育て支援を総合的に行っています。 |

平成18年12月に名古屋市児童福祉センター相談課(担当:立松・森山)が市民向けの子ども虐待防止リーフレット(改訂版)を作成しました。改正虐待防止法の内容も取り入れているとのことです。ご参照ください。

民間の相談窓口

| 名称 | 電話番号 | 備考 |

|---|

| CAPNAホットライン | 232-0624 | 月〜土曜日(休日を除く) 午前10時〜午後4時。子どもの虐待防止ネットワーク・あいち |

| 子どもの人権相談 | 252-0051 | 毎週土曜日 午前10:15〜午後4:15。名古屋弁護士会 |

| 笠寺幼児園 | 811-2883 | 開園時間中、受け付けます。児童虐待の専門家ではありませんが、保育の立場から相談に応じます。 |

見出しに戻る

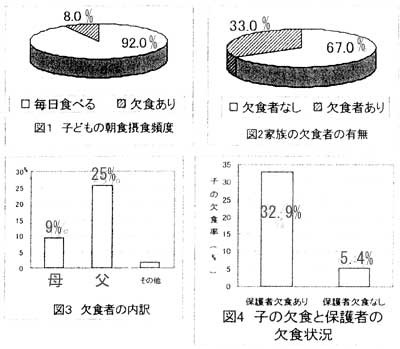

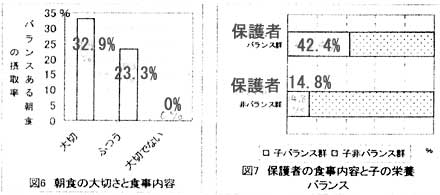

成長の盛んな子どもにとって朝食はとても大切なものです。午前中に元気いっぱいに活動するためのエネルギ

一源であり、大きく成長するための栄養源でもあります。ところが「時間がない」「食べたくない」などの理由

で朝食を抜く子どもが増えています。お父さん、お母さん、子どもに朝食をきちんと食べさせていますか? 朝

食はどんなに忙しくても必ず食べさせましょう。

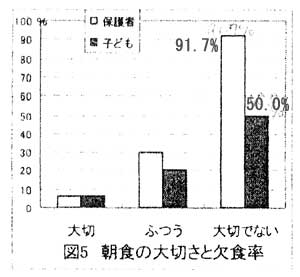

朝食を食べない子どもが増えています

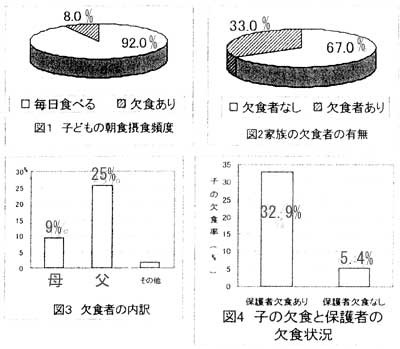

食生活についての調査で、朝食を食べない子ど

もたちが増えているというデータが出ています。

名古屋市でも平成15年12月、3歳児健康診査

受診者の保護者857人を対象に食生活アンケー

トを実施しました。その結果、3歳児の8%は毎

日朝食を食べる習慣がありませんでした(図1)。

家族の中に欠食者がいる家庭は33.2%で、父親の

約25%、母親の約9%が欠食していました(図2、

3)。朝食を毎日食べる保護者の子どもが欠食する

割合は5.4%であったのに対して、朝食を欠食す

る保護者の子どもは約6倍にあたる32.9%が欠食していました(図4)。

幼児の朝食欠食の場合には、保護者の事情が大きく影響していることが多いのではないでしょうか。おとなも

夜更かしや朝寝坊の日々が続くと、食欲も、時聞もなくなり、朝食を食べない、作らないという人が増えていま

す。でも、そこで巻き添えになる子どもたちは大変です。「だって、子どもも食べたくないというから」という

お父さん、お母さん、本当にそれでいいのでしょうか。

親子一緒に「朝食抜き」を防ぎましょう

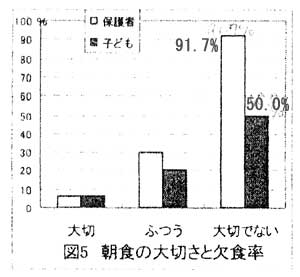

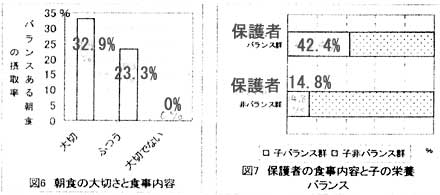

子どもは保護者のことをよく見ています。まずは、保護者自身が朝食の大切

さを認識し、バランスのとれた朝食を食べてみましょう。朝食を大切と考えて

いる保護者には欠食が少なく(図5)、バランスのとれた朝食を摂取している人

が多い結果がでています(図6)。バランスのとれた朝食を摂取している保護者

の子どもは、バランスのとれていない朝食を摂取している保護者の子どもにくらべて、3倍近い割合でバランス

のとれた朝食を摂取していました(図7)。さあ、朝は余裕を持って起きましょう。子どもも見習います。子ど

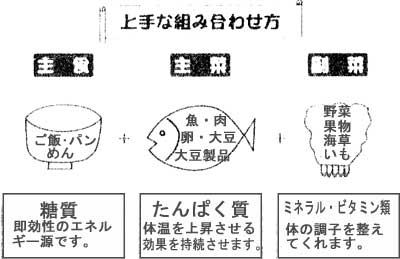

もと一緒に"主食(穀類)・主菜(たんぱく質)・副菜(野菜)"のそろった朝食を摂取してみましょう。心にも

体にもパワーをいっぱい蓄えた子どもは、元気いっぱいの1日をスタートさせることができます。

見出しに戻る

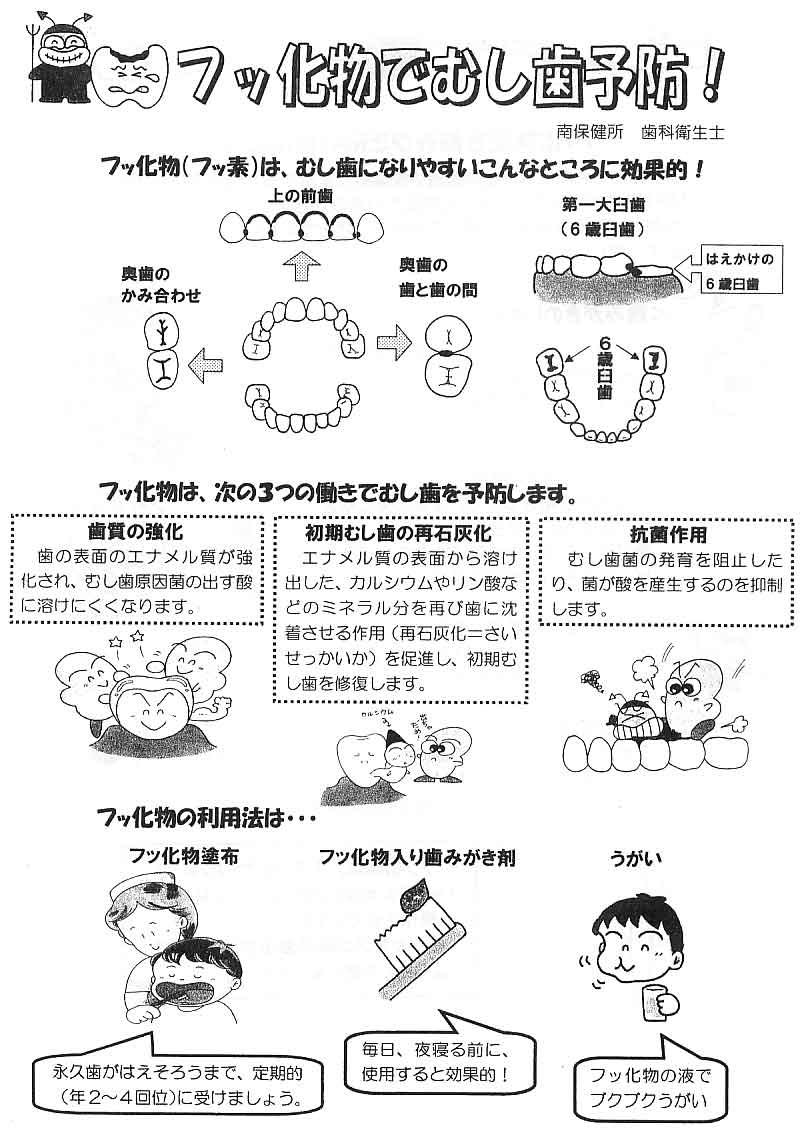

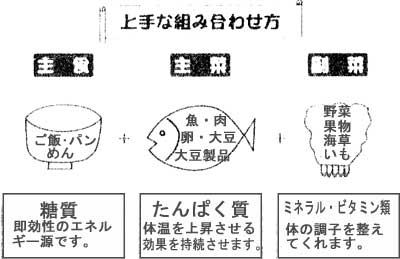

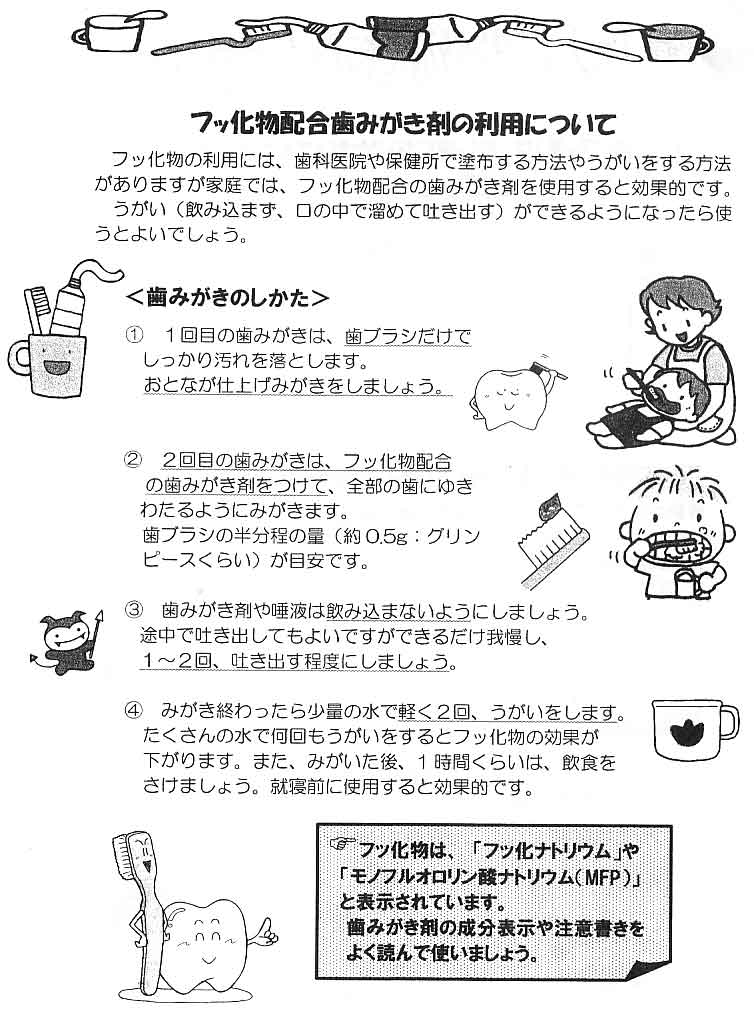

フッ化物でムシ歯予防!

見出しに戻る

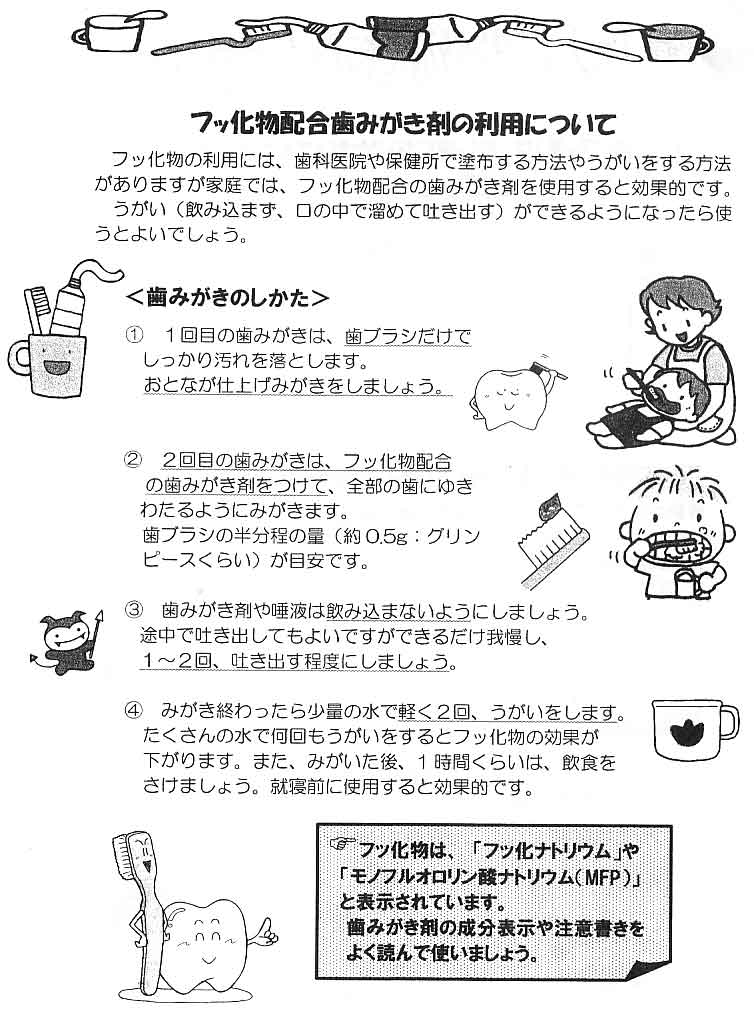

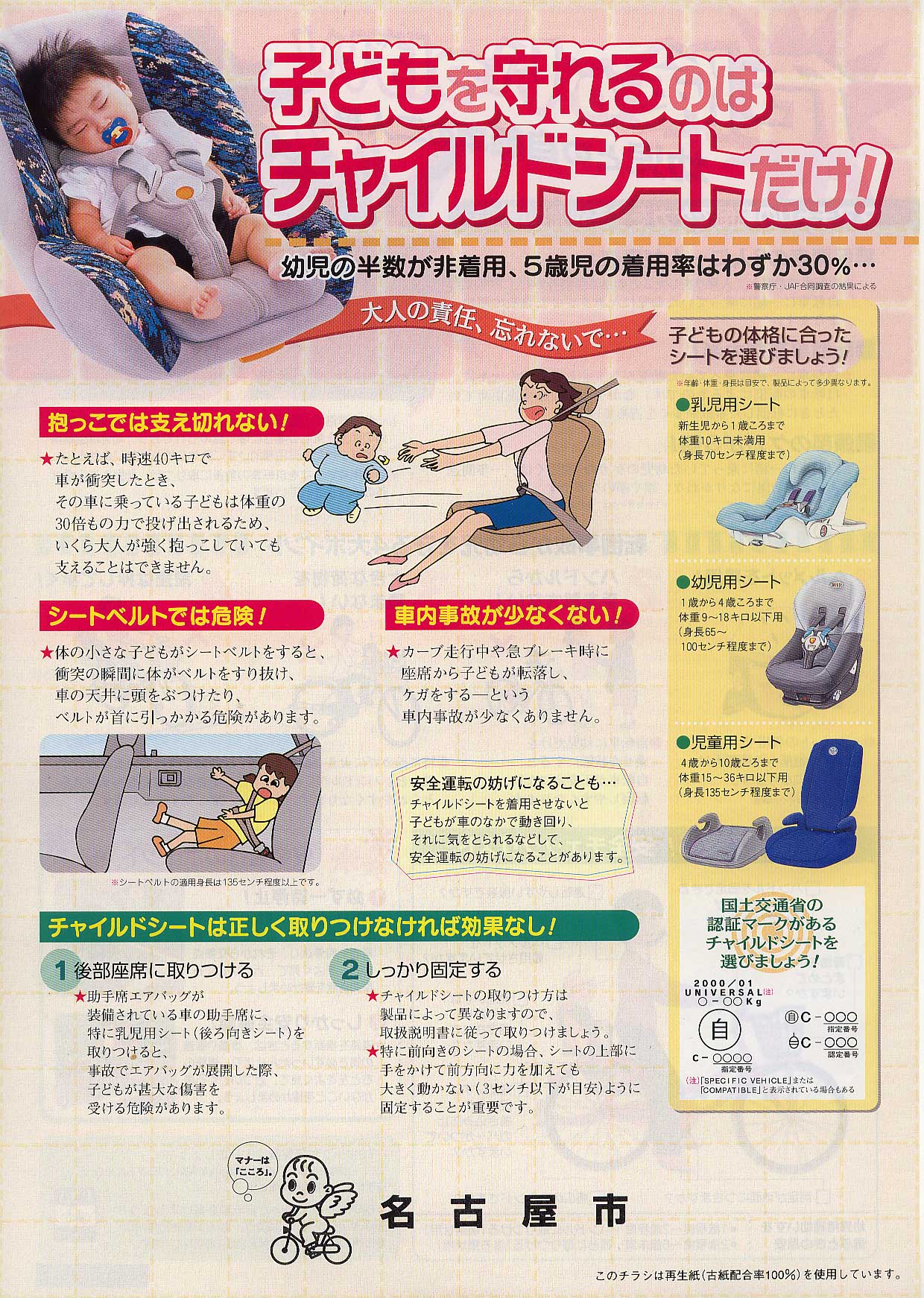

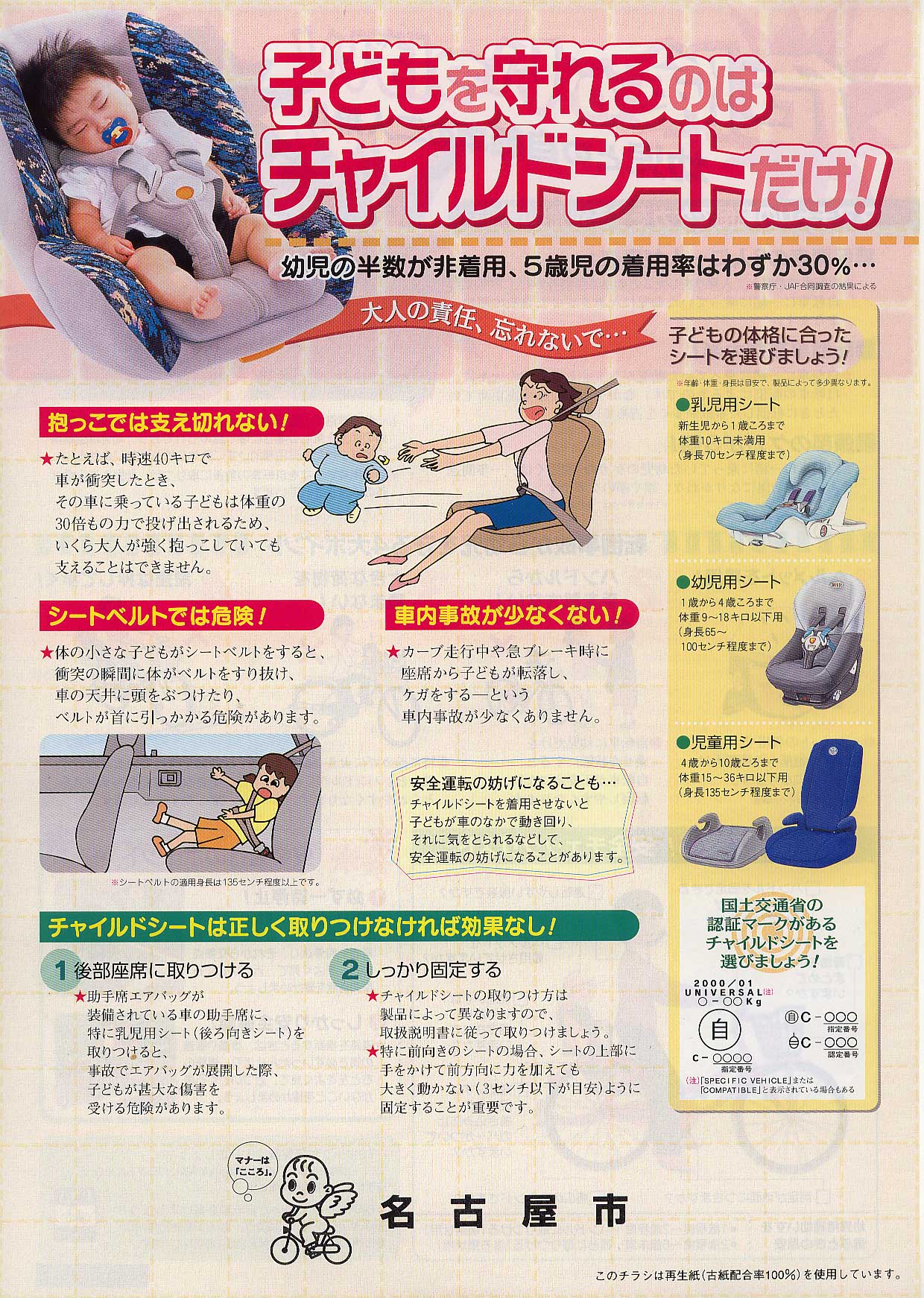

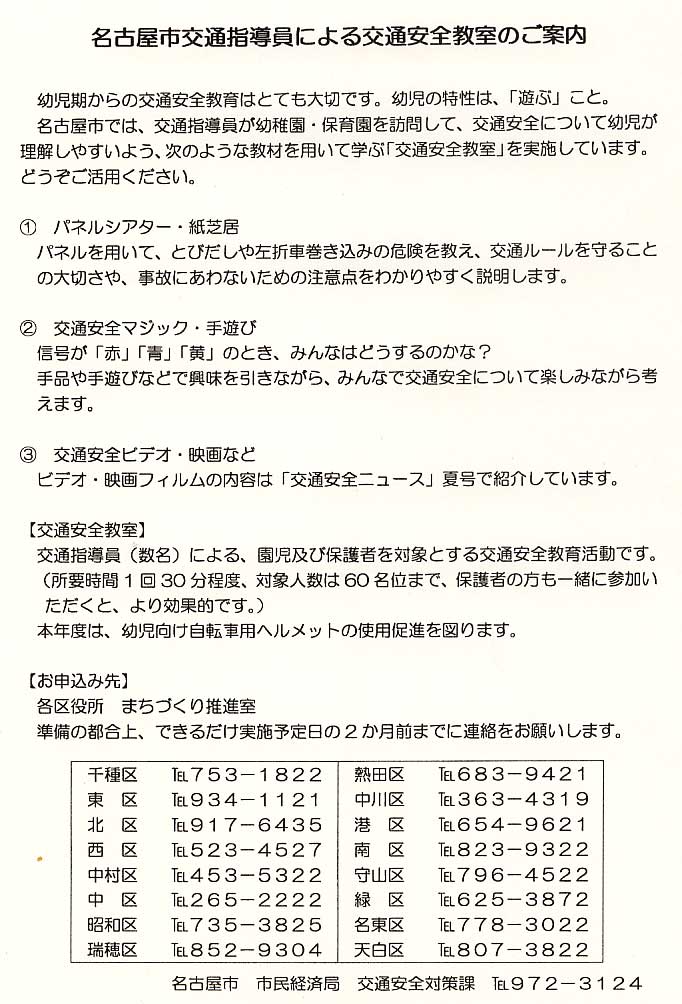

幼児用ヘルメット及びチャイルドシート着用啓発

平成18年7月、名古屋市市民経済局交通安全対策課より、交通安全啓発のためのリーフレットが届きました。

ご家庭でも、交通安全啓発に役立てば、と思います。

交通指導員による交通安全教室も様々なものがあります。園でも機会があれば、開催したいと思います。

見出しに戻る

子育て支援を必要とされるご家庭には、様々な状況があります。その状況によって、利用できる子育て支援サービスも変化します。

子育て支援を必要とされるご家庭には、様々な状況があります。その状況によって、利用できる子育て支援サービスも変化します。 幼い子どもは、本当に様々な病気になります。仕事をされている保護者にとっては「最も都合の悪いタイミングを見計らって病気になってくれる!」と嘆きたくなる程です。それでも、子どもは病気を一つ一つ克服するごとに、体力もつき丈夫になっていきます。病気になってしまった時は、治癒に向けていっぱいの愛情をあげましょう。

幼い子どもは、本当に様々な病気になります。仕事をされている保護者にとっては「最も都合の悪いタイミングを見計らって病気になってくれる!」と嘆きたくなる程です。それでも、子どもは病気を一つ一つ克服するごとに、体力もつき丈夫になっていきます。病気になってしまった時は、治癒に向けていっぱいの愛情をあげましょう。 さんのホームページに、子どもの病気を分かりやすく説明されてありました。お子さんが病気になられた時などにご参照ください。なお、治療にあたっては、自分で判断するのではなく、かかりつけの専門医に診てもらってください。

さんのホームページに、子どもの病気を分かりやすく説明されてありました。お子さんが病気になられた時などにご参照ください。なお、治療にあたっては、自分で判断するのではなく、かかりつけの専門医に診てもらってください。

また、当園にて保護者を対象に「サバイバル実習」の講習会を行いました。(当日の様子について、ブログの記事はこちら)

また、当園にて保護者を対象に「サバイバル実習」の講習会を行いました。(当日の様子について、ブログの記事はこちら)