保育士のさらなる質の向上を目指し、保育士資格の法定化(児童福祉法の一部改正)を機に、平成15年2月に全国保育士会が定めたものです。

原本は、全国保育協議会ホームページ内のこちら、または、全国保育士会ホームページ内のこちらにあります。

以下に原文を掲載します。

すべての子どもは、豊かな愛情のなかで心身ともに健やかに育てられ、自ら伸びていく無限の可能性を持っています。

私たちは、子どもが現在(いま)を幸せに生活し、未来(あす)を生きる力を育てる保育の仕事に誇りと責任をもって、自らの人間性と専門性の向上に努め、一人ひとりの子どもを心から尊重し、次のことを行います。

私たちは、子どもの育ちを支えます。

私たちは、保護者の子育てを支えます。

私たちは、子どもと子育てにやさしい社会をつくります。

(子どもの最善の利益の尊重)

1.私たちは、一人ひとりの子どもの最善の利益を第一に考え、保育を通してその福祉を積極的に増進するよう努めます。

(子どもの発達保障)

2.私たちは、養護と教育が一体となった保育を通して、一人ひとりの子どもが心身ともに健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、生きる喜びと力を育むことを基本として、その健やかな育ちを支えます。

(保護者との協力)

3.私たちは、子どもと保護者のおかれた状況や意向を受けとめ、保護者とより良い協力関係を築きながら、子どもの育ちや子育てを支えます。

(プライバシーの保護)

4.私たちは、一人ひとりのプライバシーを保護するため、保育を通して知り得た個人の情報や秘密を守ります。

(チームワークと自己評価)

5.私たちは、職場におけるチームワークや、関係する他の専門機関との連携を大切にします。

また、自らの行う保育について、常に子どもの視点に立って自己評価を行い、保育の質の向上を図ります。

(利用者の代弁)

6.私たちは、日々の保育や子育て支援の活動を通して子どものニーズを受けとめ、子どもの立場に立ってそれを代弁します。

また、子育てをしているすべての保護者のニーズを受けとめ、それを代弁していくことも重要な役割と考え、行動します。

(地域の子育て支援)

7.私たちは、地域の人々や関係機関とともに子育てを支援し、そのネットワークにより、地域で子どもを育てる環境づくりに努めます。

(専門職としての責務)

8.私たちは、研修や自己研鑽を通して、常に自らの人間性と専門性の向上に努め、専門職としての責務を果たします。

児童憲章は、制定されてまもない日本国憲法の精神にもとづいて、1951年(昭和26年)5月5日制定された児童の権利の宣言的文書です。

最初は、児童福祉法によって設置されたばかりの中央児童福祉審議会が、制定を発議しました。これを受け、各界の代表者によって構成される児童憲章制定会議(内閣総理大臣主宰)が児童憲章を制定しました。

憲章が制定された当時は、終戦直後の荒廃した社会環境のなかで、子どもを守り育てる施策の充実が急がれていました。1947年(昭和22年)に制定された児童福祉法は、国と地方自治体が、保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うことを定めています。児童憲章はこのことを、児童の立場から権利として確認したものです。

法的な効力はありませんが、「子どもの権利条約」とともに、児童憲章に基づき、子ども達が健康で幸福に成長できる環境の整備が求められています。

以下に原文を掲載します。

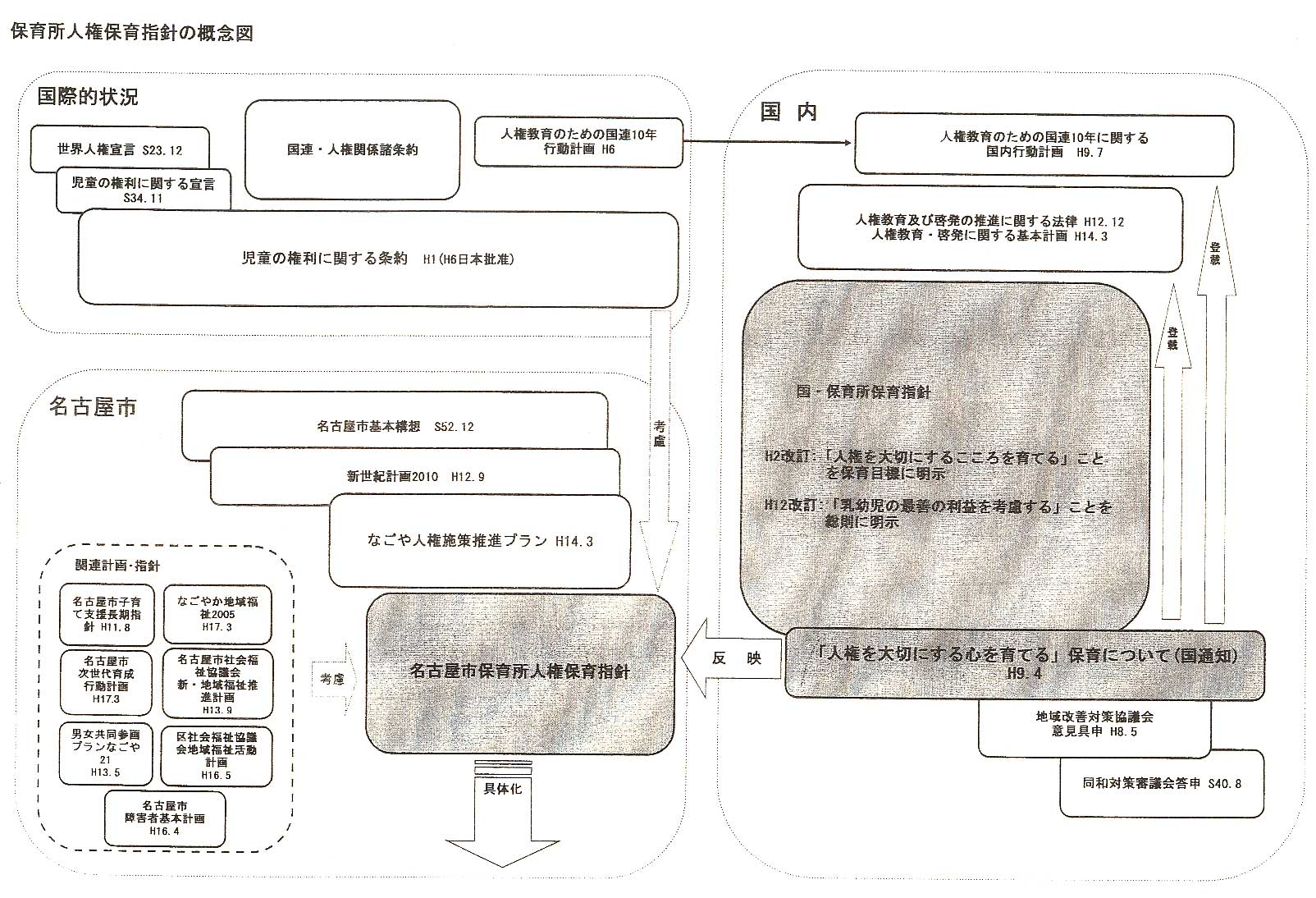

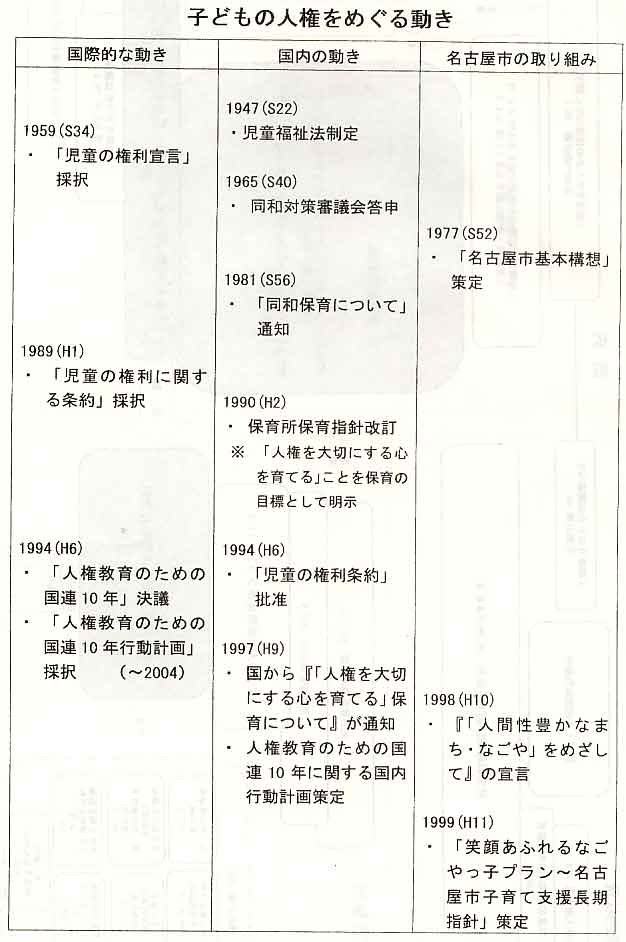

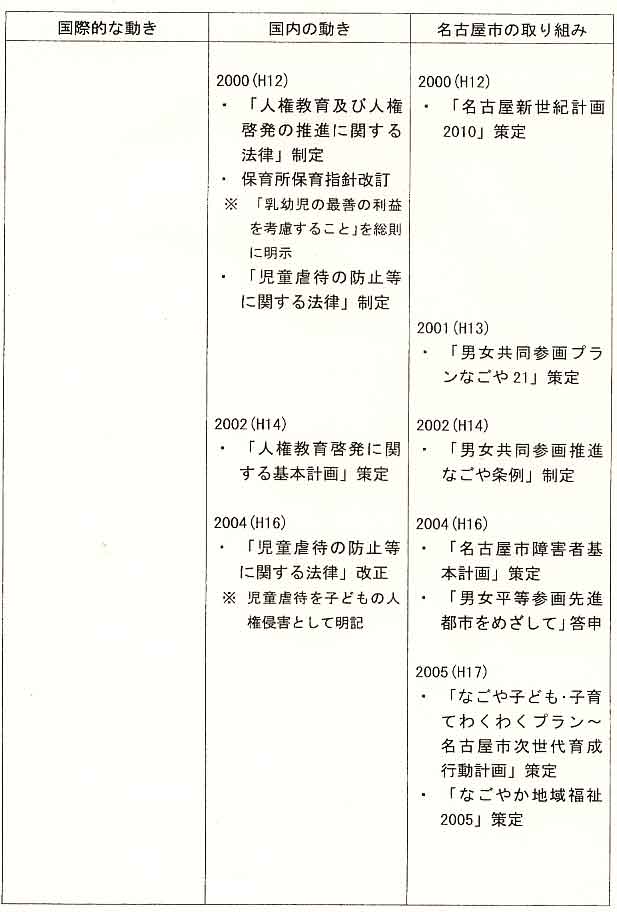

名古屋市健康福祉局 児童家庭部保育課より、平成18年8月に「子どもの笑顔が輝くために −人権保育の実践に向けて−」名古屋市保育所人権保育指針推進編(平成18年3月)がCD-ROMで届きました。

保育者を目指す方にも参考になるかと思います。

名古屋市ホームページ内で公開されるまで、当園のホームページ内にpdfファイルへ変換した文書を保管します。