幼小の滑らかな接続のために、「個の安 定と自立」「人とのかかわり」「環境との かかわり」の三つの視点でカリキュラムを 見直し、保護者参加や小学校の低学年につ ながる生活プログラムを研究開発している 山口大学教育学部附属幼稚園(友定啓子園 長、園児百四十六人)。幼稚園側だけでな く同大学附属小も「低学年総合学習」を設 置して、幼稚園からの「かかわりをはぐく む」姿勢を支えている。保護者も保育者と 一緒に子どもを育てているという連帯意識 が育つなど、効果を挙げているという。

文科省の研究開発学校 として同幼稚園は、附属 小と共に平成十四年度か ら三年間、「保護者の成 長と幼小の滑らかな接続 のための親学習プログラ ムの研究開発」の課題に 取り組んできた。

「かかわりをはぐくむ」 という視点から、幼稚園 のカリキュラムは保育者 が子どもの発達をとらえ る視点でもある①個の安 定と自立②人とのかかわ り③環境とのかかわりー の三視点で編成。日常の 保育のよりどころとしな がら、子ども理解や発達 に即した計画・指導・評 価などの面で有効だった という。

また、五歳児から小学 校低学年への内容のつな がりの観点から整理し て、幼稚園では環境、福 祉、世界、情報、健康、 成長、生産、ふるさとの 八領域で生活プログラム を組織、小学校低学年で も同じ八領域で「低学年 総合学習」の構成とした。

例えば、「生産」の生 活プログラムでは「身近 な動植物を育てたり、料 理をしたりなど、物を作 ることを楽しみ、生活に 生かそうとする」ことを 学ぶ。小学校の低学年総 合学習では、「もの作り や遊び場作り、飼育・栽 培活動や造形表現などに 関心を持ち、いろいろ試 しながら、自分たちの生 活を豊かにするものを作 り上げようとする」こと を学ぶ。

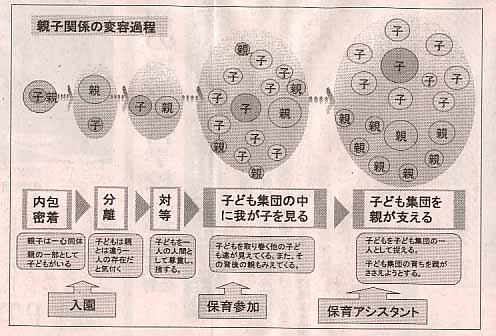

カリキュラムの改善と 合わせて、同 幼稚園では保 護者の保育参 加などを含む 保護者成長支援プログラ ムも開発した=図参照。

園の環境整備や運動会 準備、もちつきなど、父親 が保育に参加する機会を 年に三回程度設けたり、 絵本の読み聞かせなどの 保育参加のほか、年長ク ラスでは保護者に保育ア シスタントとして、散歩 や農場などでの活動、料 理作りなどで活躍しても らった。また、ミーティン グにも参加してもらい、 子どもを子ども集団の中 の一人として見る目も育 っていったという。

楽しさや感動を子ども と共有したり、子ども同 士のかかわり合いの場面 を見ることで、子どもへ の理解が深まり、子育て の悩みに保護者同士で情 報交換したり、学び合う 場面も見られるようにな った。教師の大変さに気 付いたり、園の考え方へ の理解や共感も深まるこ とで、保護者と保育者が 一緒になって子どもを育 てているという意識が育 つなどの効果もあった。 必要以上に手を出した り、余計な心配をしたり などの、保育の専門家で ないためのマイナス点も あったが、こうした点も 率直に話し合い、子ども の育ちに応じたかかわり 方を保護者が学べる場に するよう工夫している。 山口大附属幼=電話08 3・933・5960

国際化や情報化に対応した 日本人の育成を目的に、文科 省の研究開発学校として幼小 連携した八年間(四歳児から 小学校六年生)にわたって英 語や情報に触れる活動を研究 してきたのは、大阪府千早赤 阪村立こごせ幼稚園(奥野隆 園長、園児八十六人)と同村 立赤阪小学校(井ノ本好晴校 長、児童百二十八人)。

異文化への抵抗が少ない幼 稚園や小学校低学年のころか ら音声やリズム、動作を中心 とした英語活動に取り組んだ り、外国の生活や文化に触れ ながら多様な価値観を違和感 なく受け入れていくこと、ま た積極的なコミュニケーショ ンへの態度を養い、自分の考 えが相手に通じた喜び、相手 の言うことに適切に応じるこ とができた喜びを感じること で、自分を豊かに表現する力 を伸ばそうとした。

こごせ幼稚園での英語活動 は①英語のリズムに親しむ② 英語遊びを通して簡単な単語 に親しむ③簡単なあいさつや 発音のリズムに親しむーとい う内容。週に一回、三十分を 単位に四、五歳児別にAET と担任がTT方式で音声やリ ズム、動作に親しむ活動を行 う。英語活動の評価では指導 者との会話の様子などのほ か、保護者にも観察してもら っている。

惰報活動のね らいは①コンピ ュータに興味・ 関心を持つ②コ ンピュータに慣 れ、簡単な操作 ができる③身近 な道具としての コンピュータに かかわり楽しく 遊ぶ。遊び道具 の一つとして、 常時使用できる ようにしている ほか、小学校の パソコン教室に 出向いた活動も ある。四歳児は友達と交代し ながらマウスで遊んだり、五 歳児ではデジタルカメラを使 って、何を撮影したかを当て る遊びを通して、自分の思い や他人に伝えることなどを重 視した。

十五年度と十六年度を比較 して、保護者に園児の変化を 聞いたところ「英語を通して一 自信ややる気、意欲が育って きているようだ」「親がパソ コンに触っていると、興味深 げにのぞきこんで『これ何?』 と質問するようになった」な ど、知的好奇心や人とかかわ る意欲などが伸びてきている という。またコミュニケーシ ョンを中心とした小学校との 交流で、園児・児童の関係が 深まり、仲間づくりにつなが り、友達の再発見につながる などの効果が出ているとい う。

(日本教育新聞 平成17年2月11日)